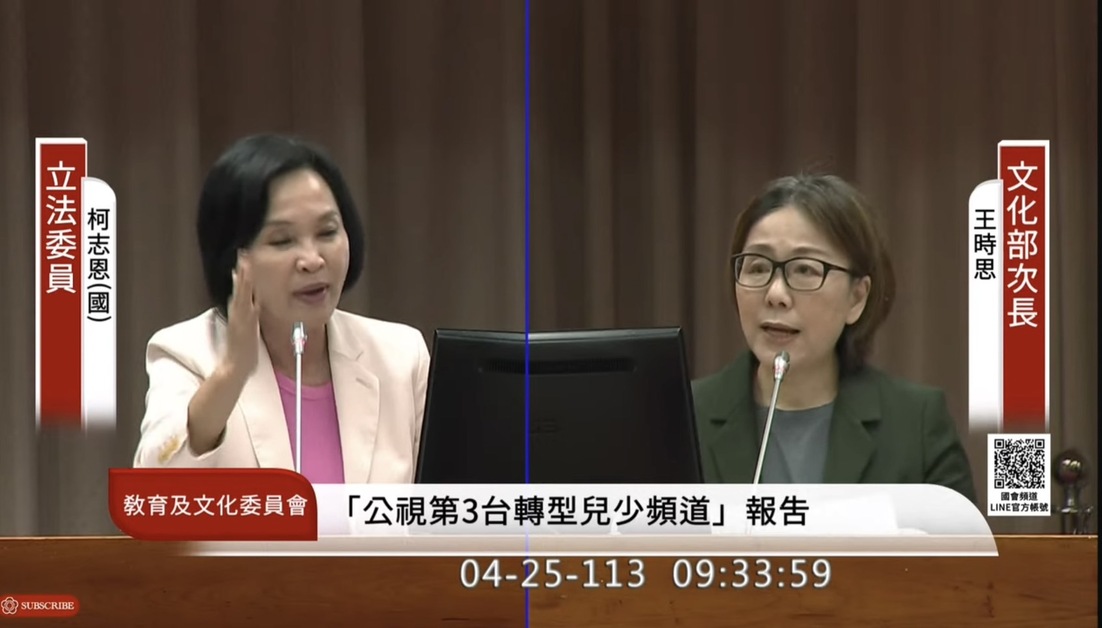

藍綠合?民進黨提名劉柏立 曾在國民黨智庫服務 主張鬆綁1/3有線電視界線 有利藍財團

被內定為NCC主委的台經院教授劉柏立,曾在國民黨智庫服務過,立法院有關人士表示,這可能是另類的藍綠合。

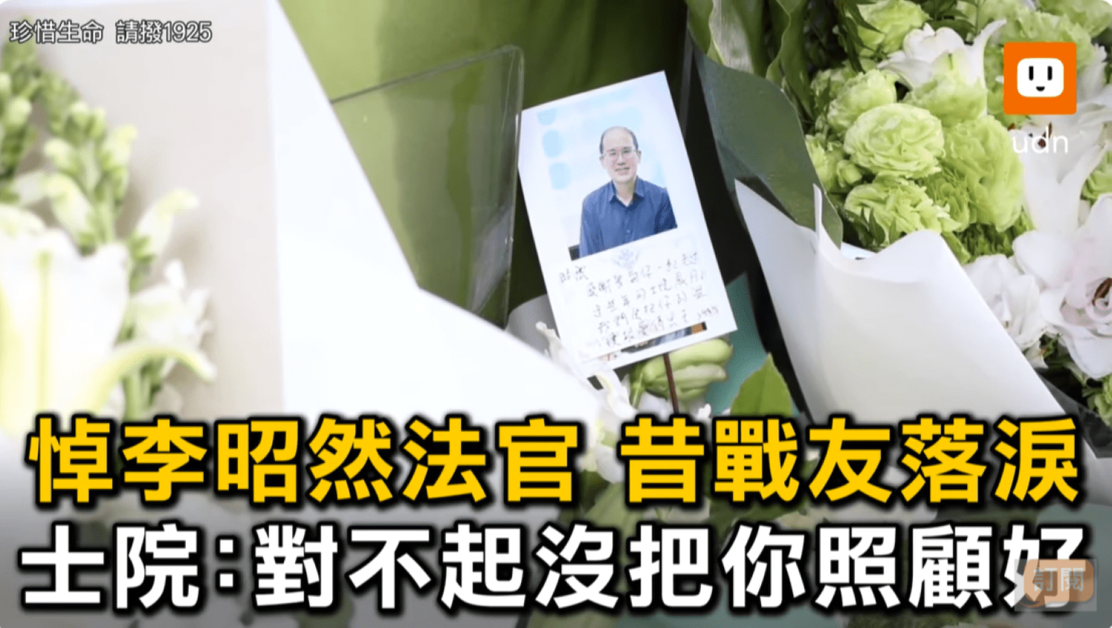

法官之死 被長期誤判失真的數字所害?

法治國原則下,案件必定無限制上漲,在整體國家資源有限情況下司法人力撥補高度可能永遠無法滿足,公眾服務的滿足不只有量的處理問題,品質與效率也是現代公民對於公務體系相等的要求。

【鄭自隆專欄】台南建城400年(13)134年前,台南就有盲人學校

除了辦醫院,台南基督教長老教會也辦特殊教育學校,現在國立台南大學附屬啟聰學校,前身是「青盲學」,是1891年甘為霖William Campbell牧師創辦的,是台灣第一所實施盲人教育的機構,教授點字、聖經、算數、手藝等。